こんにちは、元自動車整備士のガイです。

前回の記事では、

「中国輸入ビジネスにおけるクレジットカードの正しい使い方」について解説しました。

難しい内容ではありましたが、

クレジットカードをどのように使い分けて仕入れを進めていけばいいのか明確になったと思います。

クレジットカードの使い方をマスターしたところで、

本記事では中国輸入ビジネスに関わる法律を解説していきます。

法律と聞くと難しく聞こえますが、全くそんなことはありません。

大切な部分だけに要点を絞っていますので、肩の力を抜いて目を通していただければと思います!

先に結論を言うと、これから解説する法律に関わる可能性がある商材は一切取り扱わない方が良いです。

万が一のリスクと、法律をクリアするための手続きなどの手間が面倒ですからね。

それでは早速解説していきます!

中国輸入ビジネスをする上で関わってくる法律は、以下の7つの法律になります。

- 食品衛生法

- 薬事法

- 電気用品安全法

- 電波法

- 消費生活用製品安全法

- ワシントン条約

- PL法

Contents

食品衛生法

主に口に触れる・接するような商品が食品衛生法の適用範囲となり、お皿などの食器類・マグカップ・ミキサー・フライパンなどの調理器具、そして乳幼児が使用する玩具なども該当します。(※対象年齢が6歳児未満の商品が該当)

食品衛生法は、個人使用目的で商品を輸入する上では問題がありません。

例えば、自分で使う用としてお皿やマグカップを輸入するのはOKということです。

しかし、その輸入した商品を販売すると法律違反になります。

食品衛生法に該当する商品を輸入する際には、「食品等輸入届」を厚生労働省に提出し、その食品の安全性を検査する「食品検査」という検査を行って証明書を提出しなければなりません。

この検査費用も高額になりますので、ロットを積んでの大型取り引きを行うケースでない限りは食品衛生法に該当する商品を極力避けた方が良いでしょう。

薬事法

薬事法は、医薬品・医療機器が該当します。

個人使用目的で輸入する場合にのみ、家庭用器具に限り1SETかつ2カ月以内の輸入であれば認められています。

医者や歯科医が使用するような機器や用具、また、薬事法の意外な適用品としては石鹸も該当してきます。

中国輸入ではあまり見かけませんが、今後もし輸入して販売する場合には注意が必要です。

不要なトラブルを避けるためにも、薬事法に関わる商材は一切取り扱わない方が良いでしょう。

電気用品安全法

電気用品安全法は、コンセントが付いている商品、あるいはコンセントを用いた商品に適用される法律です。

コンセントには「PSE」マークという表示が法律にて義務付けられている為、PSEマーク表示がないコンセントを用いる家電製品等を並行輸入して販売することはNGとなります。

※ポイント:コンセント(AC電源)を使用する商品は対象ですが、USB電源や乾電池を使用する商品は該当しません。

「USB電源を使う商材はOK / コンセントを使う商材はNG」このように覚えておきましょう。

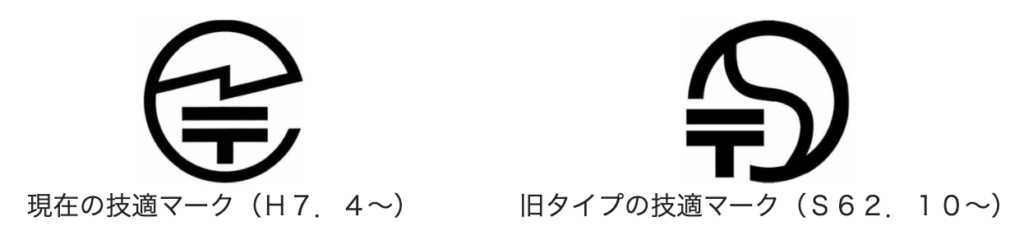

電波法

電波法とは、その名の通り電波を発する商品に関して適用される法律です。

電波を発信する商品には、技適マークを付けることが義務付けられています。

したがって、日本基準の技適マークが付いていない商品を販売することはNGです。

<電波法に抵触する商品の例>

◆電話機

◆トランシーバー

◆Bluetooth関連商品

中国輸入では、この法律に該当するような商材は取り扱わない方が良いでしょう。

消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法は「PSC」マークの表示が義務付けられる商品となります。

具体的な商品例は下記の通りです。

◆バイク用ヘルメット ⇒ Amazon相乗り出品でも多く見かけますね。要注意な商品です!

◆レーザーポインター

◆ライター ⇒ USB電源や乾電池利用のライターはOK!

◆登山用ロープ

中国輸入ビジネスをする上では、この法律に関わる商材は取扱わない方が良いでしょう。

ワシントン条約

ワシントン条約とは、国際的に絶滅危惧種にある野生動物を保護する目的で採択された条約です。

中国輸入ビジネスでは、ワシントン条約に関わる商材を取り扱うことは非常に少ないと思います。

もし万が一、動物検疫に抵触するような可能性のある「動物の一部分を使用した商品」などは取扱わない方が良いでしょう。

PL法(製造物責任法)

PL法とは、製造物に欠陥がありエンドユーザーが損害を被った場合、エンドユーザーが小売店を飛び越えて製造元のメーカーに直接損害賠償責任を追わせることができるという法律です。

例えば、カー用品店で自動車用のヘッドランプを買ったとしましょう。

その商品の不具合が原因で、車両火災になってしまった。

といった場合に、カー用品店ではなく製造元の会社に損害賠償責任を負わせることができるという法律です。

ただし輸入商品に関しては、輸入責任者に賠償責任があるという重要なポイントがあるので十分に注意しなければいけません。

万が一のリスクが大きいため、PL法に該当する確率が極めて高い商材などは取扱わない方が良いでしょう。

まとめ / 次の項目

冒頭でも紹介しましたとおり、以下の7つの法律に少しでも触れる可能性がある商材は取り扱わないようにしましょう。

- 食品衛生法

- 薬事法

- 電気用品安全法

- 電波法

- 消費生活用製品安全法

- ワシントン条約

- PL法

中国輸入ビジネスには、上記の法律に関わらなくても大幅な収益アップが見込める商材はたくさんあります。

わざわざ大きなリスクや手間をかけてまで取扱う商材ではありません。

抑えるべきポイントは以下の通り。

本記事で解説された法律に関わる商材は取り扱わない

この心構えだけあればバッチリです!

次の項目では、

中国輸入ビジネスに関わる「輸入規制品・禁止品」について詳しく解説をしていきます。

本記事と同様、要点を抑えれば難しいことはありません。

肩の力を抜いて読み進めていただければと思います!

それでは、次の項目でお会いしましょう!

[…] 輸入ビジネスを行っていく上で注意すべき法律 […]

[…] こちら […]

[…] 輸入ビジネスで注意すべき法律とは? […]

[…] 輸入ビジネスで注意すべき法律とは? […]

[…] 中国輸入ビジネスで注意すべき法律とは? […]